Protection de la ressource

Les périmètres de protection

Les périmètres de protection sont un dispositif réglementaire existant depuis de nombreuses années. Leur mise en place pour les captages a été évoquée dès 1902. Toutefois, il a fallu attendre la loi de 1964 pour que l’obligation de création de périmètres soit élargie aux prises d’eau de surface. La loi du 3 janvier 1992 a étendu l’application de la réglementation aux ouvrages créés avant 1964, n’excluant de son champ que les ouvrages bénéficiant « d’une protection naturelle efficace », et a fixé un délai de 5 ans pour la mise en œuvre des périmètres.

Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) a fixé l’objectif de 100% des captages protégés au 31 décembre 2010. Cet objectif n’a pas été complètement atteint, puisque selon le Ministère de la Santé, 62,9% des ouvrages de prélèvement bénéficiaient d’une protection réglementaire en octobre 2011, soit 73,2% du volume d’eau prélevé en France. 12 435 captages restaient encore à protéger. Le deuxième Plan national Santé Environnement (2009 – 2013) a repris dans ses objectifs la protection des captages, avec un accent mis sur les eaux de surface, les périmètres de protection ont pour objectif de réduire les risques de pollutions accidentelles et de supprimer les sources de pollutions ponctuelles pouvant parvenir dans un délai bref (quelques heures) jusqu’à la prise d’eau.

La mise en place des périmètres de protection est longue et complexe. Dans un premier temps, une phase technique requiert la réalisation d’études hydrogéologiques, environnementales et technico-économiques pour apprécier la nécessité de la protection et analyser le coût global de la protection. Seul un hydrogéologue agréé, nommé par le préfet, peut définir les périmètres et les servitudes s’y appliquant. La seconde phase est une phase administrative qui requiert des enquêtes publique et parcellaire, la consultation d’administrations et du conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) et la mise en place de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique.

La préservation de la ressource en eau

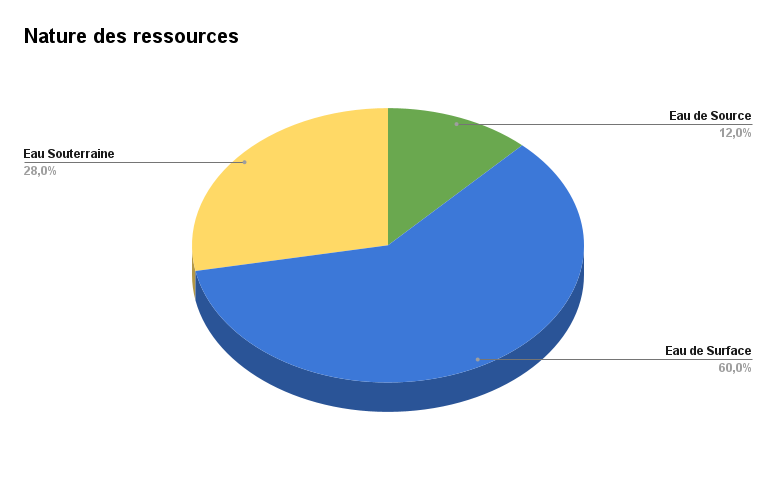

60 % de l’eau potable distribuée aux consommateurs provient du Rupt-de-Mad.

En 2016, des pics de concentration en nitrates dans l’eau brute ont été observés, c’est pour cette raison qu’a été mise en place une mission de préservation avec le recrutement d’une personne à temps plein.

Au sein d’un territoire à dominante agricole, le Rupt-de-Mad est exposé à différentes menaces combinées : les retournements de prairies, les projets de méthanisation avec le développement de cultures dédiées au détriment de l’élevage et le risque de mauvaises pratiques lors de l’épandage des digestats, ainsi que les aléas climatiques.

Des actions ont été mises en place :

– la pose de sondes qui mesurent en continu les concentrations en nitrates des ressources

– des campagnes de prélèvement lors de pluies pour identifier l’origine des nitrates.

Une démarche innovante a été engagée sur le volet agricole et filières, en lien avec l’ensemble des acteurs institutionnels du territoire Agence de l’Eau Rhin Meuse, Chambre d’Agriculture, Parc Naturel Régional de Lorraine… L’objectif est d’inciter les agriculteurs à mettre en place des systèmes de cultures plus respectueux de la ressource en eau. Il s’agit d’une part, de cultures à bas niveau d’impact, nécessitant pas ou peu d’intrants, comme l’agriculture biologique, les lentilles, les pois, le soja ou encore le sorgho. Et d’autre part, il s’agit de maintenir et développer les prairies, et donc l’élevage. Sur la base du volontariat depuis 2018, un tiers des agriculteurs du bassin versant a déjà bénéficié d’un diagnostic de son exploitation.

11 % des surfaces agricoles sont désormais en agriculture biologique. 665 ha ont été remis en herbe et 885 ha de prairies ont été maintenus.

Les exploitants peuvent bénéficier d’un diagnostic agricole gratuit, d’un accompagnement technique, d’une recherche de débouchés pour leurs productions et de paiements pour services environnementaux, subventionnés par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

Afin de promouvoir l’agriculture locale, des produits sont introduits dans la restauration collective scolaire, tandis que la marque « Valeurs Parc naturel régional » valorise la viande à l’herbe. En parallèle, des études portent sur trois filières à développer : l’avoine, le méteil et la luzerne.

Des expérimentations sont également menées, comme par exemple l’utilisation de la silphie pour la méthanisation ou la transformation de légumineuses par la Conserverie locale de Metz.

Le Rupt-de- Mad : une ressource à protéger